「ねえ、今日はどこのレストランへ行く? この前行ったイタリアン? それとも近所のフレンチのレストラン?」

「どっちでもいいよ。Das ist mir egal.」

Das ist mir egal. (ダス イスト ミア エガール)

「(AとBの)どちらがいい?」「どっちでもいいよ」と言う場合にとてもよく使われる言葉です。

「egal」の意味

egalと言う単語を辞書で引くと

1、等しい、一様な

2、(話)どうでもよい

(三省堂:クラウン独和辞典より)

egalを独独辞典でひくと・・同義語はgleich, gleichgültig, 対義語はwichtig(重要)です。

egalの反対の意味はwichtig. 重要。と言う事は egalは重要ではない。どうでもいい・・

実際にこの言葉が使われる時は

「私にとってはイタリアンのレストランに行こうがフレンチのレストランに行こうが そんな事はどうでもよい。」(大事なのはレストランに行く、と言う事実だけかもしれない・・です)

といったニュアンスで使われる事が多いですね。 (その時のシチュエーションでegalのニュアンスが変わりますが)

「egal」と言う言葉の由来

この egalと言う単語は 17世紀頃にフランス語の「égal」からドイツ語化したものです。 égalの その当時の意味は「同等」。 (現在のフランス語のégalもドイツ語同様の「どうでもよい」と言う意味になってしまったようですが)

先ほどの例でいうと

「イタリアンのレストラン」と「フレンチのレストラン」 どちらに行きたいか、が50%, 50%で同等であるので 「どちらでも同じくらい良い」という意味に使われるようになり、それが時とともに「どちらに行くのでも私には 構わない」から「どちらに行くにしても 私にはそのテーマは重要でない」に変化してしまったようです。

現在では・・・

Es ist mir egal, was andere (Leute) über mich denken. (他人が私のことをどう思おうがそんな事はどうでもよい。)

こういったニュアンスでも使われます。

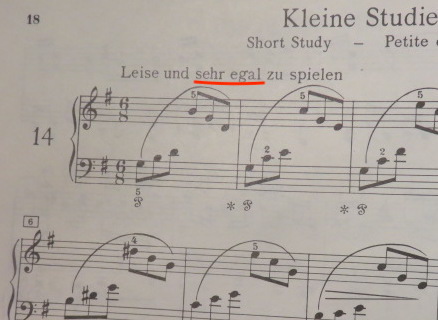

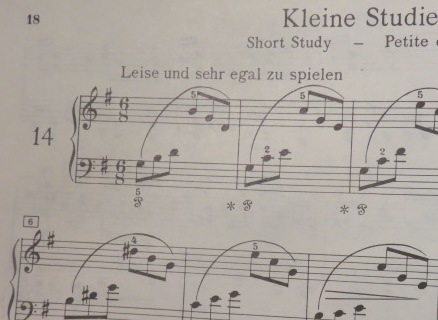

「sehr egal zu spielen」(シューマンの曲より)とは

シューマンが1848年頃に作曲したピアノ曲に「子供のためのアルバム」(Album für die jugend op.68)と言う曲集があります。 シューマンが愛娘マリーの7歳の誕生日プレゼントとして書いた7曲がきっかけとなって 次々と曲が追加され、全43曲の曲集となったものです。

その中の第14曲「小さな練習曲」(Kleine Studie)がこれ

冒頭に「Leise und sehr egal zu spielen」。 単語を一つ一つ訳すと

- leise=静か

- und=そして(英語のand)

- sehr=とても

- egal=等しい

- zu spielen=演奏する事

そうです、この曲に出てくる音符は八分音符のみで その八分音符を全て「均一に」演奏しなさい、と言う意味です。 作曲家シューマンは 子供が一つ一つの音を均一に演奏する技術を養えるよう、「静かに、そしてとても均一に演奏する事」と楽譜に書き込んでいます。

決して「どうでもよく演奏」と言う意味ではありません・・

現代では ピアノのレッスンなどで 「Spielen Sie egal!」などと言うものなら 「均一に演奏しなさい」ではなくて 「どんな演奏してもよいよ」と言う意味に受け取られかねません。

いえ・・その前に

「え? sehr egal zu spielen? 何?それ??」

実際にピアノレッスン中にドイツ人の子供たちに「sehr egal zu spielen」がどんなニュアンスに聞こえるか尋ねると大笑い!でした。 「へえ?? egalに演奏って???」

ちなみに・・・

egalisieren(動詞・エガリジーレン)は「均一にする」

die Egalität(名詞・エガリテート)は「平等」 と言う意味です(今でも)ので 念のため・・・

コメント